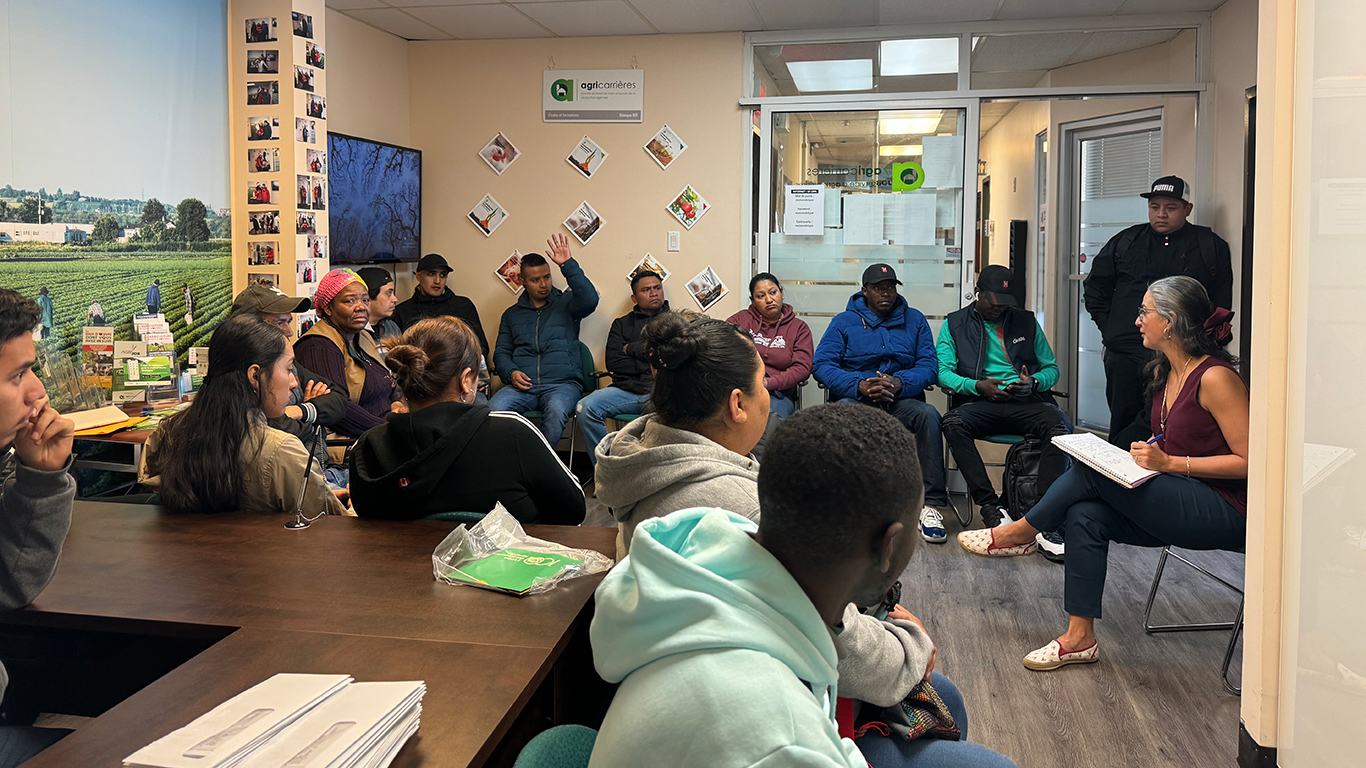

Chaque jour, le local d’Agrijob se remplit de gens qui veulent travailler en agriculture. Sheyla Mosquera (à droite) explique la nature du travail et prend en note le nom de ceux qui auraient un intérêt à aller vivre en région. Crédit : Gracieuseté d’Agrijob

Ce contenu est réservé aux abonné(e)s.

Pour un accès immédiat,

abonnez-vous pour moins de 1 $ par semaine.

S'abonner maintenant

Vous êtes déjà abonné(e) ? Connectez-vous

Alors que le milieu agricole vit une pénurie de main-d’œuvre depuis des années, près de 2 000 personnes, en majorité des demandeurs d’asile récemment arrivés dans la métropole, offrent leurs services pour travailler dans les fermes du Québec.

La situation est telle que l’organisme Agrijob, dont les bureaux sont situés sur la rue Jean-Talon à Montréal, accueille chaque jour près d’une cinquantaine de nouvelles personnes qui viennent ajouter leur nom à la liste des demandeurs d’asile, des réfugiés et des immigrants désirant travailler dans le milieu agricole. Paradoxalement, il n’y a pas assez d’emplois pour eux près de Montréal. « On doit refuser des inscriptions. Pourtant, ce sont des personnes prêtes à travailler et parfois même des familles entières prêtes à travailler », se désole Sheyla Mosquera, coordonnatrice d’Agrijob. Elle souhaiterait voir le gouvernement développer une structure pour intégrer ce bassin de travailleurs plus loin en région.

Avantages

Mme Mosquera souligne que l’un des avantages de cette main-d’œuvre est que leur but ultime est de rester au pays et d’apprendre la langue. Elle fait aussi remarquer que leur embauche revient, par ailleurs, moins chère que celle des travailleurs étrangers temporaires (TET).

On calcule qu’avec les frais d’intégration, leur salaire revient à 18 ou 19 $ de l’heure, contrairement à près de 23 $ pour un TET avec les billets d’avion et tout.

Un demandeur d’asile n’a pas un permis de travail fermé comme un TET, rappelle la coordonnatrice. « Si ça ne marche pas à la ferme, l’agriculteur lui dit simplement merci et au revoir, sans obligation. Cela signifie qu’ils peuvent aussi quitter la ferme si les conditions de travail ne leur plaisent pas, mais c’est la même chose pour les TET qui s’enfuient », plaide-t-elle.

Mythes à déconstruire

Évidemment, le terme « demandeur d’asile » reste mystérieux pour plusieurs Québécois et peut même inspirer une forme de suspicion chez certains. « Ceux qui pensent que les demandeurs d’asile sont des narcos [trafiquants de stupéfiants] ou des voleurs, c’est un mythe. Ce n’est pas vrai. Ce sont des êtres humains comme vous et moi », souligne Sheyla Mosquera. Avant d’envoyer un demandeur d’asile dans une ferme, Agrijob demande des références et organise une entrevue avec le propriétaire.

Fait important, précise-t-elle, ils ne sont pas des travailleurs illégaux, puisque les demandeurs d’asile, surtout arrivés par avion, mais aussi à pied par le fameux chemin Roxham, se font rapidement donner un numéro d’assurance sociale par le gouvernement. Ils peuvent donc travailler légalement, assure la coordonnatrice. Lorsque leur demande d’asile est acceptée, ils acquièrent le statut de réfugié et ensuite, le cas échéant, ils peuvent obtenir leur résidence permanente, énumère Mme Mosquera, elle-même venue de Colombie, il y a une vingtaine d’années.

Chez AGRIcarrières, le comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole, la directrice Geneviève Lemonde fait remarquer que les demandeurs d’asile ne remplaceront pas les quelque 20 000 TET qui viennent annuellement travailler dans les fermes du Québec. Ils représentent cependant une option supplémentaire très intéressante pour solutionner les problèmes de main-d’œuvre en agriculture, estime-t-elle.

Certaines fermes vont préférer un TET qui répond mieux à leur besoin et d’autres, qui ont une petite équipe, vont préférer intégrer un immigrant, qui va s’installer au Québec à long terme.

Elle remarque que plusieurs demandeurs d’asile souhaitant travailler en agriculture proviennent d’Amérique du Sud et ont déjà une expérience dans les cultures ou avec les animaux. « Certains arrivent par contre ici avec un bagage d’émotions; d’autres se sentent démunis. Il faut donc des producteurs qui sont prêts à bien les intégrer », insiste-t-elle.

Une occasion minée par un manque de soutien

Un projet visant à déménager des demandeurs d’asile de Montréal vers des fermes situées en régions éloignées vient de s’amorcer. Déjà, une trentaine de travailleurs ont été régionalisés, mais la directrice générale d’AGRIcarrières prévient que les capacités de son organisation sont limitées. « Le travail à faire pour en placer 2 000 est énorme. Cela demande beaucoup d’accompagnement et nous sommes une trop petite équipe. Mais c’est un non-sens de dire à ces gens qu’on ne peut pas leur donner du travail, alors qu’on sait qu’il y a des besoins dans les fermes. On essaie de trouver du financement, affirme Mme Lemonde. Ça nous prendrait trois ou quatre ressources de plus par année. » La directrice générale s’explique mal pourquoi le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale finance des projets pilotes pour faire travailler des demandeurs d’asile dans les domaines de la santé et du tourisme, mais pas en agriculture. « On a fait un pitch [au ministère] dernièrement. On essaie de cogner à des portes, mais il n’y a pas grand-chose qui ouvre. »